壁面タッチパネル

企画室の坂巻です。

前回と同様、北陽電機のUST-10LXを使い、

壁面をタッチパネルのように扱えるプログラムを

開発しました。

この例では、

画面の左側か右側をタッチすることで、

画像を送ったり戻したりできます。

また、左下は再生/停止ボタンとなっており、

表示している画像が動画の場合は、

動画の再生・停止ができるようになっています。

どんなサイズでも実装できることが強みなので、

動画のように、プロジェクターで投影した

サイズに合わせた運用はもちろん、

タッチパネルではないディスプレイを

タッチパネル化するといったことも実現可能です。

展示会や自社エントランスなどで

ちょっと空いた区画を利用して、

参加者が自由に資料を閲覧できるスペースを

作ったり、インタラクティブなコンテンツを

運用したりすれば、

1グレード上の展示になること間違いなし!

新規顧客の呼び込みをしたい方、

他企業との差別化をしたい方などなど、

是非、この『壁面タッチパネル』を

試されてみてはいかがでしょうか。

北陽電機 UST-10LX × Touch Designer

新年あけましておめでとうございます。

企画室の坂巻と申します。

昨今の企業イベントでは、

従来の見せるだけの映像に留まらず、

参加者も触って遊んで体感できる、

いわゆる『インタラクティブコンテンツ』が

賑わいを見せています。

その流れを受け、

弊社では、Touch Designerを用いて、

イベントなどで使えるセンサーのプロダクトを

開発しています。

Kinect、Real Sense(深度センサ)も

扱っていますが、今回は、測域センサの

北陽電機製 UST-10LXを利用したコンテンツを

開発してみました。

“UST-10LX”と聞いただけではピンと来ない方も、

このオレンジのキャップがついた

円筒型のセンサに見覚えがある方は

いらっしゃるのではないでしょうか。

Touch Designerでは、

この”UST-10LX”を簡単に組み込める

“Hokuyo CHOP”があり、それを用いて、

簡単なインタラクティブコンテンツを

作成してみました。

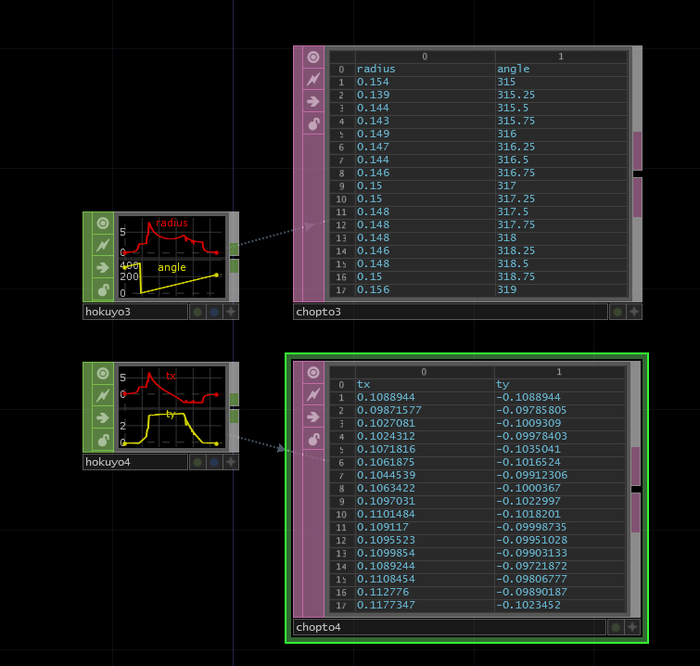

“Hokuyo CHOP”でセンサーと接続し、

“CHOP to DAT”を接続すると、

このように極座標系の数値と直行座標系の

数値が”Table DAT”として出力されます。

“UST-10LX”は、1080本に渡るレーザーの反射を

利用して物体の位置を検知し、

その位置の極座標数値を返しますので、

“Table DAT”に出力される極座標数値は

センサーの生の数値、直交座標の数値は

Touch Designerが極座標の数値を元に

計算した値です。

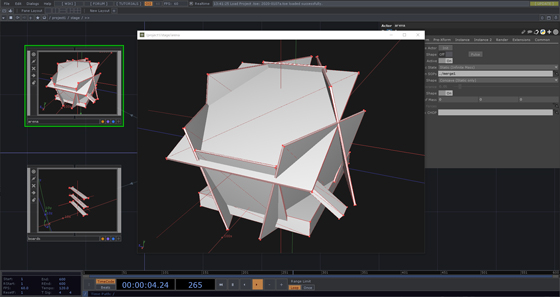

この値をTouch Designerの座標系に変換し、

検知された手の位置座標を、

オブジェクトのcenter座標と紐付けたものが

以下となります。

現在は、プロジェクターの位置の都合上、

壁面に投影していますが、

センサーを地面に近いところに置くことで、

人が映像の上を歩いた時に何らかの効果を与えるようなコンテンツの制作も予定しています。

簡単ですが、今回はこのあたりで・・・

続報がありましたら、また投稿致します。

インタラクティブコンテンツの保守とカスタマイズ

あけましておめでとうございます。

VR!AR!ディープラーニング!ビッグデータ!5G!など次世代技術と呼ばれていたものが、知ってか知らずか着実に社会へ浸透してきつつある昨今ですが、

ミレニアムからはや20年、数多のSFで「近未来」とされてきた2020年代を迎えるにあたり、「2020」という字面を見ると、いよいよ自分の中に残っていた未来的なものに対するちょっとした遠慮や抵抗感が「消え去った」気がしています。我々は未来人なんや…

…

さて、弊社では昨年から取り組みはじめた自社開発システム/インタラクティブコンテンツの開発ですが、映像送出やセンシング系だけでなく、昨年末には体験型ゲームコンテンツについてもやっとお客様に遊んでもらうことができました。

そのときの様子は前回の記事をご覧ください

プロジェクションマッピングとゲームコンテンツのコラボレーション!

…

こういったコンテンツやシステムは、様々なシチュエーションでクライアント様に使っていただくべく、イベントに合わせたデザイン変更やシステム(ゲームであればルールなど)のカスタマイズに対応できるよう、継続して整備と追開発が行われています。

では、先ほど見ていただいたゲームコンテンツについて、別のバージョンを見てみましょう。

いかがですか? 基本となる部分は全く同じなのですが、ステージがドーム状に囲われており、プレイヤーは四方八方にボールをバウンドさせながら、多彩なアプローチでターゲット(パネル)を狙っていく遊びに変化しています。

ドームの外観

インターフェイス(センサー)はこのバージョンも引き続きMicrosoft Kinectを採用していますが、このルール下でのプレイ感覚として、ボールがバウンドしたタイミングにあわせて再発射することが楽しさに直結する部分になるため、手のひらを素早く握って開くことで発射できるように仕様を変更しました。

また、ボールの操舵感を体全体で味わってもらうため、発射方向を体幹(背骨の軸)の傾きでコントロールできるようになっています。グラフィックスとシステムはともに(サウンドも)、前回に引き続きTouchDesignerで完結しています。

プログラム全景

…

以上のように、まったくの新規開発ではなく、過去に制作したソリューションの目的に合わせたカスタマイズや、スポンサー様に合わせたデザインの追加・変更にも柔軟に対応していますので、PRイベントやパーティ、展示バリエーションへの活用など、アイデアがございましたらお問い合わせをお待ちしております。

プロジェクションマッピングとゲームコンテンツのコラボレーション!

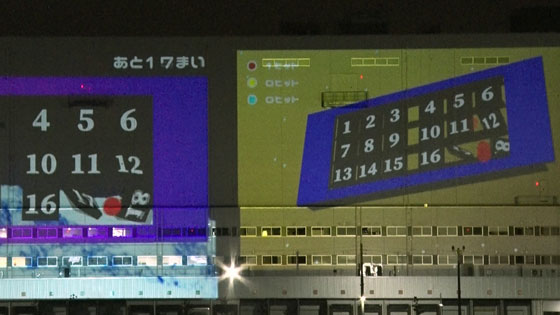

去る11月2日、アークベルは「大田臨海部まちづくり協議会プロジェクト」主催の「おおたの水辺観光フェス」において、プロジェクションマッピングを行いました。

また、その幕間コンテンツとしてTouchDesignerとMicrosoft Kinectによるオリジナルゲームを制作しました。まずは当日の様子をご覧ください。

複数の大型プロジェクターを組み合わせて描き出す巨大スクリーンは、パブリックビューを想定したプロジェクションマッピングのために使用されるほか、インタラクティブコンテンツの舞台としても大きなインパクト(迫力と没入感)を与えることができます。また多くのギャラリーを巻き込んだ盛り上がりも期待できます。

これまで当社におけるTouchDesignerの使用は、映像の送出や中継システムを構築する手段のひとつでしたが、今回は上記の発案を実行する絶好の機会となり、Kinect V2センサーをコントローラーに使ってアクションゲームを作ることになりました。

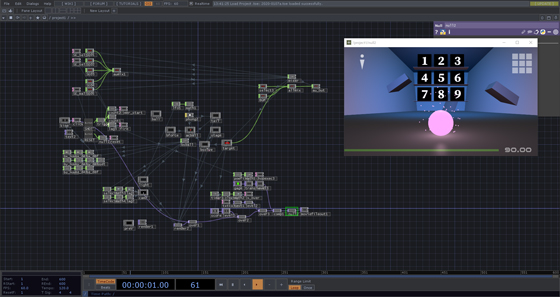

ここは「技術&サービスブログ」ということなので、ゲームの構造を簡単に紹介してみます。

–

その1:入力

前述のとおり、Microsoft Kinect V2センサーを使用しました。

プレイヤーを3人まで登録し、それぞれの頭部、両手、臀部の位置を3次元座標で取得しています。各値は小刻みに(ときに大きく)暴れるため、複数のポイントを参照してスタビライズも行っています。

補正後の入力パラメータを使い、ボールの射出をトリガーしたり(両手を頭部より上に挙げる)発射位置と射角の調整(左右移動および腰の相対位置)などの情報をゲームシステムに送ります。

その2:ゲームシステム

ゲーム空間では、Bullet Dynamicsにより常に物理演算が行われており、標的の数字パネルは全て、金属フレームの上に白木のドミノ板のごとく、実際に並べてバランスしています。

もちろん適切な摩擦が働いているので滑り落ちませんが、調整中などは不用意な力が加わったりするとあっけなく崩落します。

そんな前提であるため、さまざまなトリガー(SEを鳴らすなど)に使用する衝突判定や、何色のボールが何番のパネルを撃ち落としたかなどの情報は、飛び交う各色のボールたちと数字パネル群との空間距離を計算して処理しています。

その3:グラフィックス

ボールがヒットする強さや角度で、標的の数字パネルが多彩な表情を見せるのは、全面的に物理エンジンを採用した理由のひとつです。

運河のむこうに映し出された大画面に対して、自分の撃ったボールで、パターン化されていない自然な動きを引き起こせるという体験を与えることで、プレイヤーにすんなりと状況の面白さを感じてもらうことができます。

また、プロジェクションマッピングに使用したシステムをそのまま引き継いで利用できたので、ギャラリーに対しても、パブリックビューイング的にゲームの進行状況を楽しんでもらうため、バーチャルカメラを多数設置しています。

射出されたボールを後ろから追い掛けるカメラや、仮想のレールを走りながらボールを仰ぐカメラなどは、躍動感のある画を撮ってくれるため、ゲームの盛り上がりに貢献しています。

これらのカメラは、ゲーム中のボール位置などを参照していて、カメラワークは自動で切り替わっています。

その4:出力

使用したスクリーンは3画面です。

プロジェクションマッピングの送出はResolume Arenaを使用しているので、TouchDesignerからの出力はNDI経由で送っています。

このプロジェクションマッピング用の横長スクリーンを2画面分割で使い、またHDMI接続でステージ上のプレイヤー前に設置したモニターには、同様の2画面に加えてプレイヤー専用の十字照準をオーバー表示した画面が用意してあります。

コンプリート時にプレイヤーの姿を称えられるように、手動切替でKinectのRGBカメラも接続してあります。

–

プロジェクションマッピングと、パブリックビューで行うゲームコンテンツのコラボレーション。いかがだったでしょうか?

今後とも体験型コンテンツを拡充してまいりたいと思っているので、よろしくお願いします!